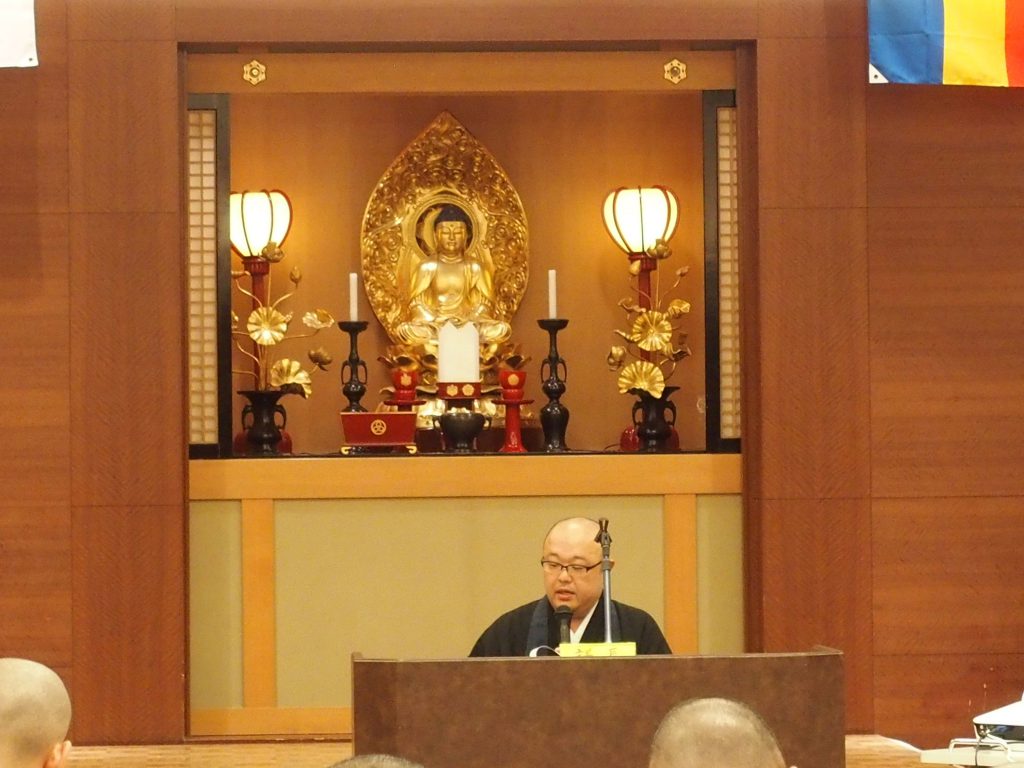

平成29年12月20日(水)午後3時30分より、ホテルニュー水戸屋を会場として宮曹青講演会を行いました。

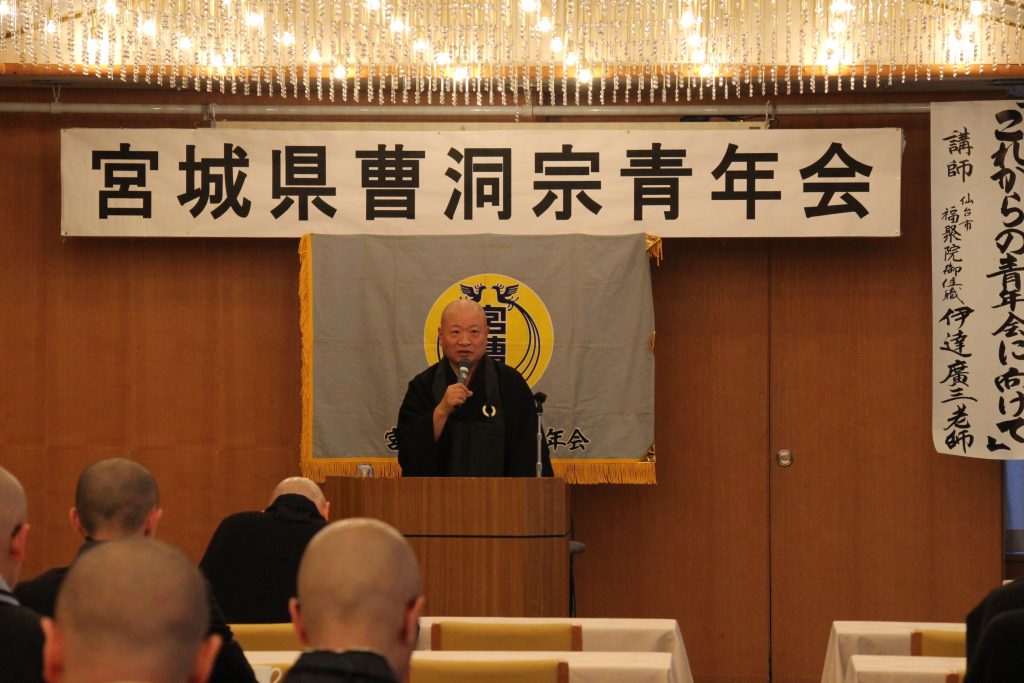

今期の宮曹青は創立50周年を迎えるにあたり記念事業を計画しています。その記念事業へ向けての一環として、宮曹青の歴史を振り返るとともに今後の青年会に願う未来像についての御講演を、仙台市福聚院御住職 伊達廣三 老師(宮曹青第10代会長)をお招きして行ないました。

一時間の講演の中で、伊達老師が宮曹青に参画される前のお話から当時の青年会の運営についてなど、今の私たちが享受している活動環境がまさに手探りで模索されていた時代のお話を伺うことが出来ました。

ワープロやパソコンといった便利な機器がないことや、車も乗り合わせて集合する(老師は自転車で当時の名取の事務局に通ったとのことでした。)など参加・運営の御労苦もさることながら、期を重ねるにしたがって現在のような青年会の組織が作られていき、その時々の状況に鑑みた新たな事業を企画し継承していくという、今の私達につながっていくことが実感できる講演でした。

ワープロやパソコンといった便利な機器がないことや、車も乗り合わせて集合する(老師は自転車で当時の名取の事務局に通ったとのことでした。)など参加・運営の御労苦もさることながら、期を重ねるにしたがって現在のような青年会の組織が作られていき、その時々の状況に鑑みた新たな事業を企画し継承していくという、今の私達につながっていくことが実感できる講演でした。

後半において老師の語られた ❝ 社会や人口の変化に伴って、より一層寺院や宗侶の果たす役割が問われていく。宮城という地域に根差した曹洞宗の宗侶であるとともに、世界にも目を向けて行きましょう。❞ という内容は、50周年に向けての青年会に限らず宗侶1人1人がさらにその先へ向かっていきなさい、という叱咤激励を頂いたように感じました。

本年中の事業としては最後になりましたが、ご参加の皆さまに御礼を申し上げますとともに、引き続き50周年を迎える来年もご加担の程を宜しくお願いいたします。

大島英子さん

大島英子さん