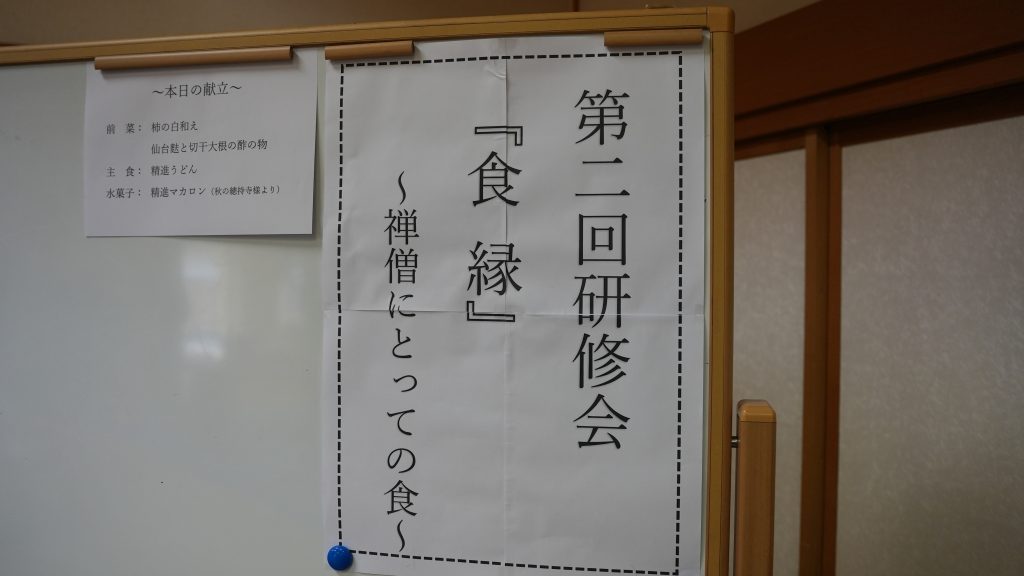

令和7年11月10日に山の寺洞雲寺様に於いて、宮曹青第二回研修会『 食縁 ~食が繋ぐご縁~ 』が開催されました。

前回の第一回研修会では、『衆縁』を主題とし、正法寺様にて僧堂修行の実践を通して会員相互の研鑽を行いました。

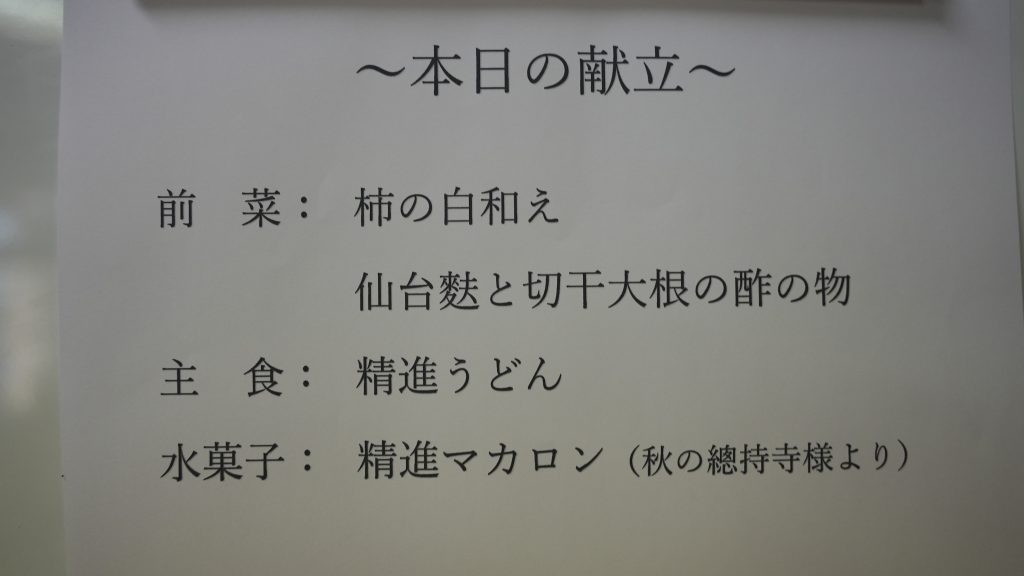

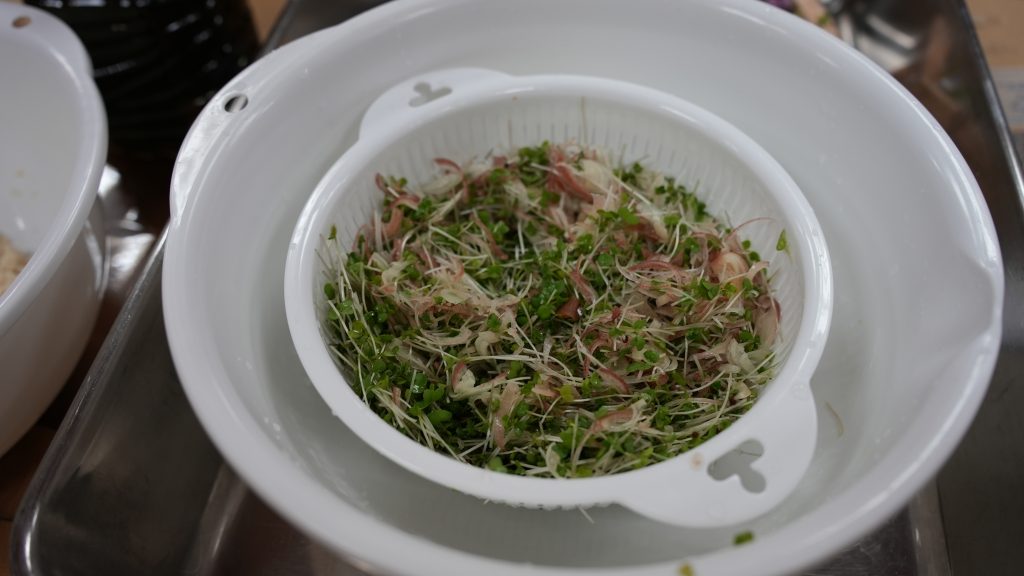

今回は、『食縁』を主題とし、

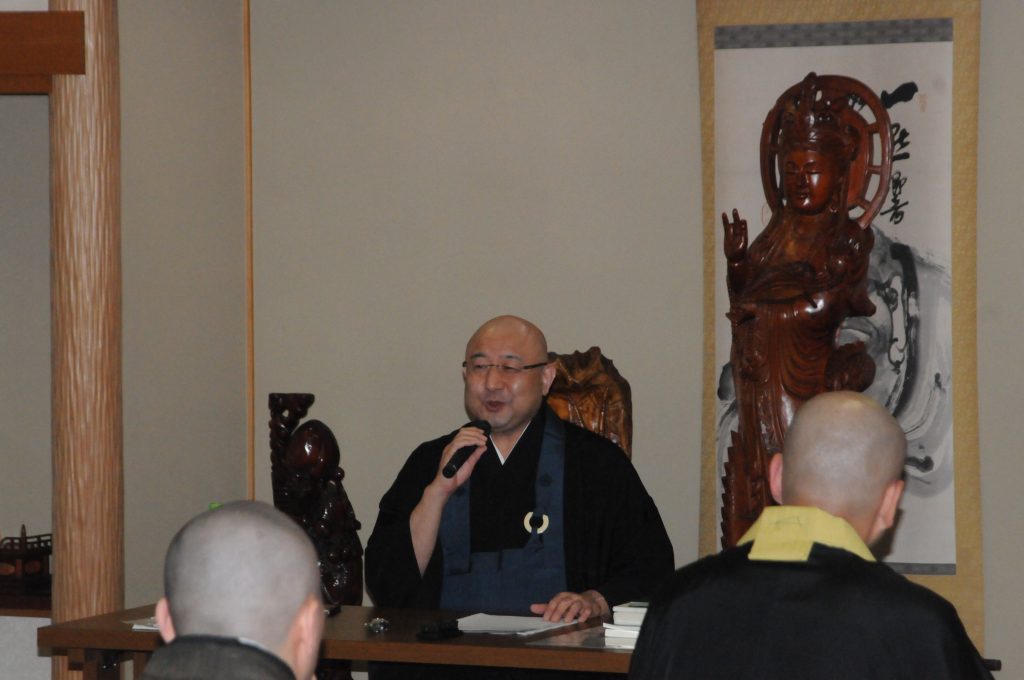

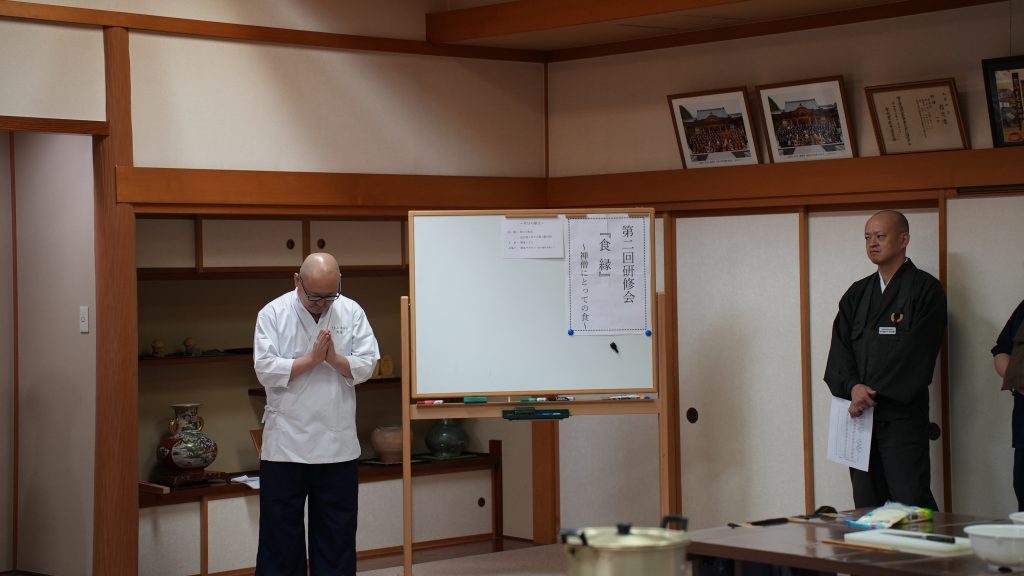

大本山總持寺 副典 長尾靖樹老師を講師としてお招きし、「食が繋ぐご縁」を講義・実践していただきました。

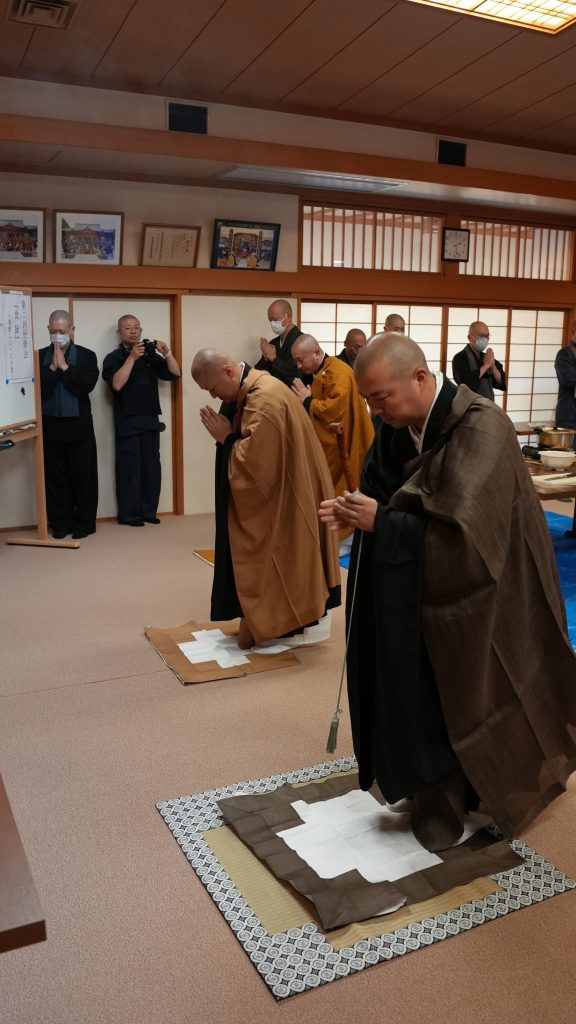

会員36名が参加し、出来上がった料理は洞雲寺様耕雲閣にて献食諷経を行い、頂きました。

今回のレシピ等は順次HP、インスタ等でアップする予定なのでご確認ください!